-

2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( その他離島 )

【沖縄の音を訪ねて】久米島唯一の職人に教わる「三線」の演奏体験

うるおいに満ちた沖縄の空気に乗って流れてくる、はじくような弦楽器の音。皆さんは「三線(さんしん)」をご存知ですか? かつて琉球王国の時代に中国から伝来したという三線は、その後独自の発展を遂げ、三味線の起源になったといわれる楽器です。ティン、トン、と軽やかに鳴るその音色は、耳にするだけで沖縄気分をグッと盛り上げてくれます。

今回は、沖縄本島の西沖に浮かぶ離島、久米島で三線の演奏体験ができるという話を聞き、参加させてもらうことにしました! とはいえ、わたくし川村、三線を弾くのはおろか、触るのも初めて。こんな状態で行ってしまって、本当に大丈夫かなぁ......?初心者でも大丈夫! いざ三線の演奏体験へ

三線の演奏体験が行われたのは、島の西部に位置する「あじまー館」。三線の演奏やお菓子作りなど、さまざまな体験を通して、島の人とふれ合える体験交流施設です。通常は10名以上での開催となりますが、今回は特別にマンツーマンでレッスンを受けさせてもらいました。

▲ドキドキしながら先生とご対面。

先生、よろしくお願いしますー!

新垣清昂(あらかきせいこう)と申します。今日はよろしくお願いします

優しそうな先生でよかった! 新垣さんは、島唯一の三線店「新垣三味線店」の店主で、普段は三線の製作や修理を手がけられているとのこと。つまりは、久米島きっての三線のプロフェッショナルなのです。

三線を弾いたことはありますか?

いえ、恥ずかしながら、触ったことすらなくて......

じゃあ、まずは弦を鳴らすところから始めましょう

基本中の基本からレッスンはスタート。三線を抱え持ち、沖縄の方言で「チミ」と呼ばれるバチ(ギターでいうところのピックにあたる演奏器具)を人差し指にはめたら、スタンバイOKです。

ところで、わたくし先ほど三線は初めてと申し上げましたが、実は学生時代にピアノとベースをたしなんでおりまして、楽譜やタブ譜はある程度読めるんです! だから今回もある程度は......

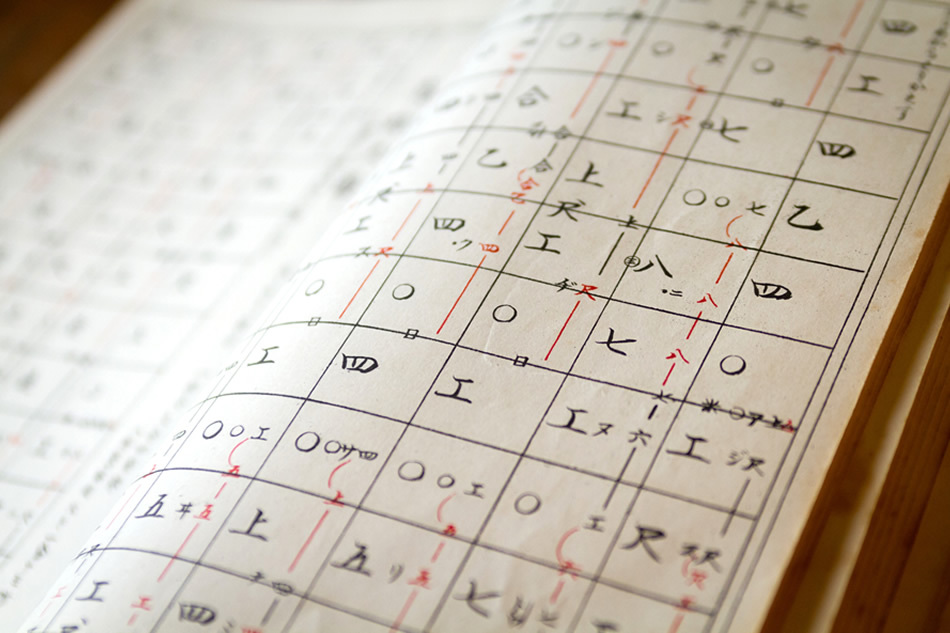

......って、何これ! 漢字ばっかりで何がなんだかわからない!

先生! わたしの知ってる楽譜じゃないんですけど!

これは工工四(くんくんしー)といって、三線の演奏には、基本的にこの楽譜が使われます

まじか

大丈夫、2時間で1曲弾けるようになってもらいますから

▲にっこりと笑う新垣先生。や、やっぱりスパルタかも......。

気を取り直して始めましょう。

「コウシーアイ、アイシーコウ」と、階名を唄いながら開放弦を弾くところからスタート。階名というと馴染みがないですが、つまりは「ドレミファソラシド」の三線版ということです。

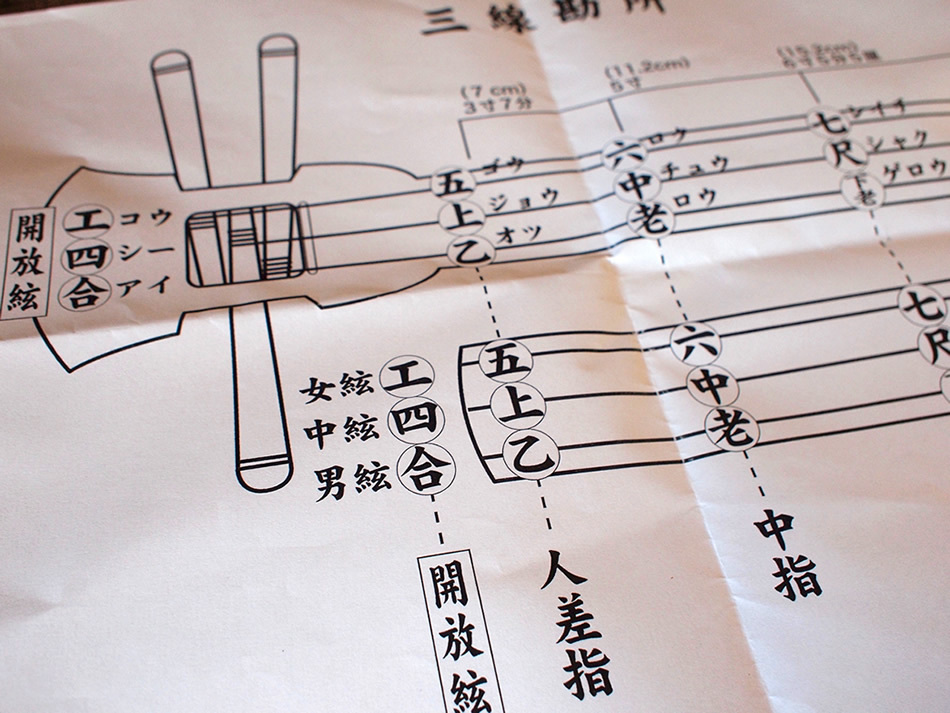

「コウシーアイ」とは「工四合」と書き、開放弦の音を表す階名です。3本の弦は奥からそれぞれ女弦、中弦、男弦と呼ばれ、女弦の開放弦は「工」、中弦は「四」、男弦は「合」というように階名がふられています。

何はともあれ、まずは実践! '習うより慣れよ'ということで、唄いながら弾くことを繰り返します。

コウシーアイ、アイシーコウ、コウシーアイ、アイシーコウ......

(なんかの儀式みたいでおもしろいな......)

慣れたら次は人差し指。女弦から順に「五」「上」「乙」です。

ゴウジョウオツ、オツジョウゴウ、ゴウジョウオツ、オツジョウゴウ......

弦は人差し指と中指、小指の3本の指で押さえることで音程を変化させますが、指は弦をスライドさせることはなく位置固定が基本。弦を押さえる、または離す動きをするのみなので、意外と簡単です。

あいっ、なかなかいい音出すさぁ

あ、ありがとうございます!

じゃあ次は中指! 中指は六中老ね、はいっ

ロクチュウロウ、ロウチュウロク、ロクチュウロウ、ロウチュウロク......

もっと声張って!

はいっ!

レッスンが進むにつれ、フレーズは段々と複雑になっていきます。弦を押さえる左手、バチで弦をはじく右手、そして工工四を唄う口と、それぞれの動きは簡単なものでも、同時に行うのはなかなか至難の技。先生についていくだけで精いっぱいです。

しかし、練習を続けるうちにふと、それらの動きが自然にできるようになるタイミングが訪れました。そこからは、弾けることが楽しくて仕方ないモードに突入です。'習うより慣れよ'って、こういうことかぁ!先生の唄三線にうっとり。あの名曲を弾いてみよう

飴と鞭を使い分ける、教え上手な新垣先生と一緒に唄いながら三線を弾くこと、約1時間半。コツコツと練習を重ねるにつれ、「コウシーアイ、アイシーコウ」だけではなく、「工四工四上尺工六七六工四合」のような長いフレーズも弾けるようになりました。われながら驚き!

三線は唄と音を合わせることが大事なわけ。唄いながら弾くと口や耳も覚えてくれるから、より早く上達するさぁね

なるほど~。頭より先に指や口、耳が覚えていくような感覚があったのはそのせいかも。ひとつ確かに言えるのは、1人だったら短時間でここまで演奏できるようには絶対になれなかったということです。

さあ、ここまでたどり着いたところで、いよいよ今日の課題曲『安里屋ユンタ』を、演奏します。この曲はもともと竹富島に伝わる古謡で、「サーユイユイ」のはやし言葉が印象的。

練習の集大成というべき課題曲を、先生の演奏をなぞって必死に唄い弾いていきます。これがまた楽しい! けれど、やっぱり曲ともなるとさすがに難しく、どうしても途中で引っかかってしまいます......。

あと少しなのに......先生、見本を見せてください!

練習だから、本気は出さないからね(笑)

優しい歌声と、飾らない三線の音色。初めて聴くはずなのに、どこか懐かしいような気持ちになるのはなぜだろう......?先生の足元にも及ばないながらも、なんとか課題曲を演奏できるようになったあたりで体験は終了! 本当に、あっという間の2時間でした。

先生、ありがとうございます!

川村さんね、上手だったさ〜。本当は、指が覚えている今の状態で続けて弾いていけたら、一番いいんだけどね

そ、そんなこと言われたら......

新垣先生のお店に、通っちゃうじゃないですか......!

体験終了後、先生のご厚意に預かって、なんと「新垣三味線店」へ連れて行ってもらいました!

久米島唯一の三線店「新垣三味線店」で製作風景を見学

店というよりも工房といった雰囲気の「新垣三味線店」。実際に新垣さんが三線を製作している姿を見ることができ、つい長居してしまいそうになる空間です。

昔はもう1店舗、久米島にも三線のお店があったんだけどね。今はうちだけ。うちがもう45年くらいになるかな

えっ、何代も続いているようなお店なのかと思ってました

全然! わたしはもともとコックだったから(笑)

なんでも新垣先生は、本土復帰前までは米軍基地で料理人として働いていたという、三線職人としては異色の経歴の持ち主です。けれど、唄者だった叔父さんの影響で小さな頃から三線の音色に親しんでいたこともあり、心地よく感じられたその音への憧れがどうしても捨てきれなかったのだそう。

そうして30歳のとき、ついに三線職人としての道を歩み始めたのでした。

「三線は、棹(さお)と胴を取り付ける位置や角度が1mmでも違えば音色が変わってしまう繊細な楽器なんだ」と新垣さんは語ります。それでは同じ位置や角度のものを作り続ければいいかというとそういったわけでもなく、棹の長さや使われる木材など、さまざまな要因によって音色が変わるのだそう。じっくりと向き合って音を引き出すことが大切で、それゆえに、1本1本に個性が出て飽きないのだといいます。

新垣先生の三線は、本体と弦、バチ、三線の胴をぐるりと巻くカバーの「胴当て」、それにハードケースがセットになって、3万円。手が届かない値段ではまったくなく、けれどポンと出せるような金額でもないから、いつかの日のために、胴当ての柄だけ選ばせてもらいました。

わたしが選んだのは、いちばん右のミンサー柄。4つと5つの四角から構成される柄に「い(五)つの世(四)までも末長く」という思いが込められた、沖縄伝統の織り模様です。この胴当てをまとった三線を弾ける日がくればいいな。

三線を通して沖縄の文化に触れる

久米島、真謝集落にて

さて、日も暮れかけたところで、そろそろ新垣先生ともお別れの時間です。ご一緒したのはたった2~3時間のことでしたが、それでも、出会いがあれば別れもある......なんて、ありきたりのセリフが浮かんだりして、ちょっぴりセンチメンタルな分です。

三線演奏体験を通して、沖縄のことが知れたような気持ちになれました。これをきっかけに三線の世界にハマってしまう人は、少なくないらしいですよ。

もしかしたら「久米島旅行のちょっとした思い出に」では、済まなくなるほどの心揺さぶる何かに出会ってしまうかもしれない、そんな魅惑の三線演奏体験プログラム。あなたもおひとついかがですか?【三線演奏体験】

場所:沖縄県米島町仲泊962-2

所要時間:約2時間

催行人数:10名~

料金:要問い合わせ

予約方法:久米島町観光協会(民泊事業部)へ電話(TEL:098-851-7971/受付時間:平日9〜17時)またはウェブサイトから予約

URL: http://kumejima-water-tourism.com/

■新垣三味線店

住所:沖縄県久米島町字真謝126-5

TEL:098-985-8122

営業時間:8:30〜19:00

休み:不定休

ライター 川村真美

協力:沖縄県・(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

【沖縄の音を訪ねて】久米島唯一の職人に教わる「三線」の演奏体験

-

2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( その他離島 )

島の人とのふれあいが、忘れられない旅をつくる。沖縄・久米島のホームビジット体験

こんにちは、ライターのルリ子(@ruricocoa )です。みなさんは'ホームビジット'という体験があるのをご存知ですか?

ホームビジットとは、旅行者が一般のご家庭を訪問して、短時間の交流をすること。食事や普段の生活を共にしながら、その土地の文化に触れることができます。

今回私は沖縄の久米島で、ホームビジットを体験することになりました。

久米島では2004年から受け入れがはじまり、島の人と旅行者のつながりを深めることを目的としています。

初対面の人のお家におじゃまするなんて少し戸惑うかもしれませんが、久米島の独特な文化や風習を知ることができるチャンス!

私が訪問したのは、普段からホームビジットの受け入れをしているという、幸地さんファミリーのお宅です。

▲出迎えてくれた奥さんの早苗さん(写真右)。

体験の所要時間は4時間半ほどで、宿泊ホテルまでの送迎付き(1人5,400円)。

まずは宿泊ホテルで早苗さんにお会いし、車でご自宅まで連れて行ってもらうことになりました。伝統工芸・久米島紬の見学施設と地元のスーパーへお出かけ

私がまだ久米島に着いたばかりだと伝えると、ご自宅へ向かう途中、伝統工芸の久米島紬(つむぎ)が見学できる施設「ひがユイマール館」へ寄り道することに。

久米島紬は織物の一種で、蚕から取った真綿を紡いだ糸を原料にして、ストールや着物などが製作されています。

早苗さんは、お孫さんの成人式のために久米島紬で着物を織り上げたのだそう。手づくりの着物が着られるなんて、お孫さんが羨ましすぎます!

ラジオから流れる沖縄民謡をBGMに、足や手を器用に使い、黙々と作業されていました。ひがユイマール館は地元の方が作業されていればいつでも入館できるそうです。今回は突然の訪問だったため作業場を後にし、スーパーへ買い出しに向かうことにしました。

やって来たのは、久米島で一番大きいスーパー「Aコープ」。

ここでは食後のデザートとなるミカンなどを買い出し。レジに行くと早苗さんのお友だちとばったり遭遇し、私には理解不能な沖縄方言でのおしゃべりが繰り広げられていました。

何気ない日常のやり取りから、久米島のゆったりとした時間の流れを感じます。ホームビジット体験で感じた、久米島の人たちの温かさ

スーパーでの買い出しを終えて、ついにご自宅へ到着しました。

2階建ての庭付き一軒家で、平らの屋根がいかにも沖縄らしいお家です。

初めておじゃまするのに、生活感のある自然な雰囲気がなんだか落ち着きます。

早苗さんは、さっそく夕食の準備を開始。すると、見たことのない業務用サイズの炊飯ジャーが登場しました! お米を炊く時の水は、早苗さんのこだわりで、買ってきたものを使うのだそう。ほかのご家庭のやり方を見る機会はなかなかないので、おもしろいです。

こちらは庭から収穫したというパパイヤとツナを使った炒め物。途中で味見をしてみると、パパイヤは大根の煮物のように柔らかく、ツナの塩気が効いていて、とてもおいしかったです。

庭にある立派なパパイヤの木。パパイヤというとフルーツのイメージがありますが、久米島では立派な料理の素材になるのですね。

そして、こちらはサツマイモの天ぷら。天ぷら粉には、もち粉と小麦粉を使っているそうです。私も少しだけお手伝いさせていただきました。

料理をしていると、早苗さんの旦那さんである猛(たけし)さんが帰宅。「リビングに行って、お父さんと話しておいで〜」と言われたので、さっそくお父さんのもとへ。

こちらが猛さん。大のお酒好きで早くも飲み始めており、挨拶をするなり10年ものの古酒をすすめられました。自宅にはワイン、日本酒、焼酎、ウイスキー、泡盛すべてのお酒があるそうです。

「酒の味がわからないやつには古酒は開けん!」

そう言っていましたが、私がビールよりも日本酒が好きなことを伝えると、何度もおちょこに注いでくれました。ブランデーのような香りで、思ったよりもクセがなく飲みやすいお酒でした。

お酒の話で盛り上がると、猛さんの部屋の押入れに忍ばせている古酒の壷を見せてくれました。5つくらいの壷が見えましたが、上段にもまだ隠されているのだとか! 今晩は飲みすぎないよう気をつけないと......と、悟った私(笑)

料理が食卓に並ぶと、なぜか久米島の島民の方々が続々と集まってきました。

聞くと、幸地家では時々こうして家族以外のお客さんを招き、ご飯を一緒に食べるそうなのです。平日にも関わらず、まるで週末のような賑わいです。

私のために特別に手巻き寿司を用意してくれました。

おいしいお料理ばかりで、ついつい食べすぎてしまいます。

おいしそうに食べる猛さん。一家の主らしく、椅子からはほとんど立ち上がりません(笑)

壁に貼られた写真は、幸地さんご夫妻と東北楽天ゴールデンイーグルスのプロ野球選手との記念写真。聞くと久米島にキャンプ地があり、毎年幸地さん宅を訪れるのだそう。猛さんは「古酒を一緒に飲んだんだよ、酒がわかるやつだった」と自慢げに話してくれました。

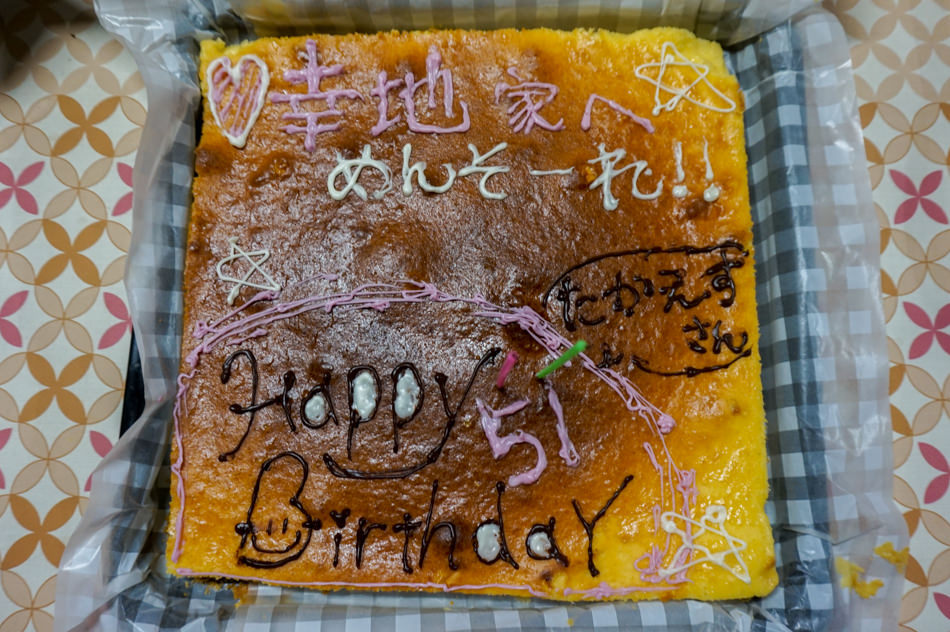

まるで家族の一員になったように団らんを楽しんでいると、手づくりのチーズケーキが登場!

上半分には、私へのメッセージ「幸地家へめんそーれ(いらっしゃい)!」、

下半分には、今日がなんと誕生日だったご近所の方に「Happy Birthday」の文字が!

みんなでバースデーソングを歌い、誕生日をお祝いしました。突然の出来事でしたが、幸せをおすそ分けしてもらったような気分です!

気づくとあっという間に帰る時間を迎えていました。特別なことは何もしていないのに、みなさんの温かなおもてなしで距離が縮まり、なんだか新しい家族ができたような気持ちです。

「このまま泊まっていったらいいのに」という早苗さんの言葉に、後ろ髪をひかれながら、「また来ますね!」と約束をしました。

久米島では、ほかにもホームビジットの受け入れをしているご家族がいらっしゃいます。沖縄は移住先としても人気の高い場所なので、実際の暮らしを体験するのにもおすすめ。あなたもぜひ、久米島の人とのふれあいを体験してみてはいかがでしょうか?<ひがユイマール館>

住所:沖縄県島尻郡久米島町比嘉97−7

電話:098-985-8667

料金:無料

※基本的には無休ですが、地元の方がいる間だけ開館しているため、事前に問い合わせることをおすすめします。

ホームビジット体験

所要時間:4時間半

遂行人数:2名〜

対象年齢:小学生以上(子ども料金の適用なし)

料金:1人5,400円(クレジットカード払い可)

集合場所:宿泊ホテル(送迎付き)

予約方法:電話098-851-7973(久米島町観光協会〈民泊事業部〉)にて、平日9:00〜17:00の間に受付ライター 五十川ルリ子(@ruricocoa )

協力:沖縄県・(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

島の人とのふれあいが、忘れられない旅をつくる。沖縄・久米島のホームビジット体験

-

2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( その他離島 )

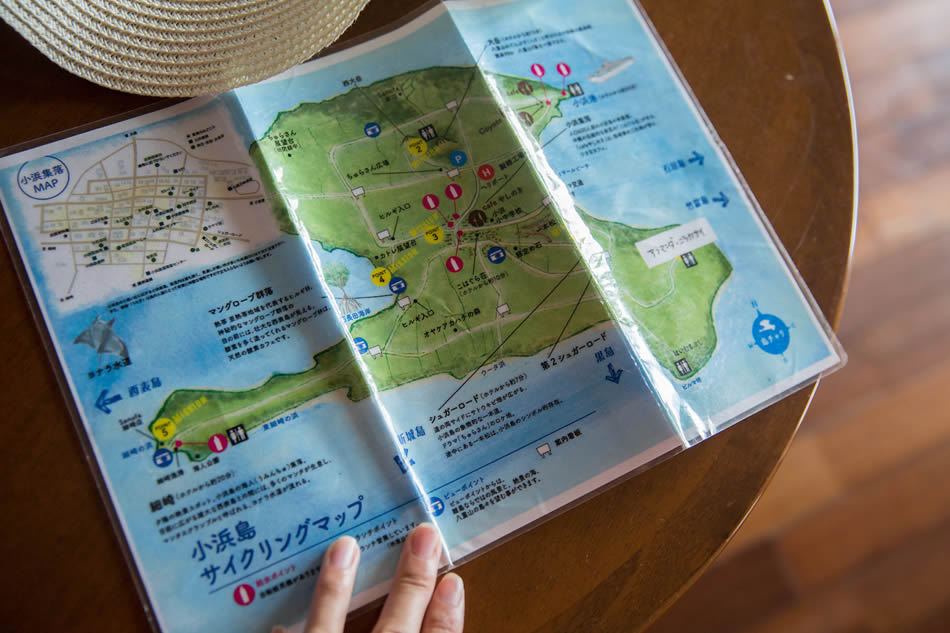

ざわわな島時間を感じる♪ 小浜島一周サイクリングで見つけた「なにもない」ことの本当の魅力

今回の旅の舞台は、石垣島から高速船で約30分の小浜(こはま)島。約8 km²、人口は683人(2017年3月末現在)の小さな島です。NHK朝の連続テレビ小説『ちゅらさん』の舞台になった島でもあり(国仲涼子さん可愛かったな〜)、八重山諸島のほぼ真ん中にあることから「八重山のへそ」とも呼ばれています。

小さな島なのでサイクリングでのんびり回るのにぴったり! 今回は、2時間ほどかけて小浜島を自転車で1周してみましたのでその様子をご紹介します!目次

キュートな島の住人がお出迎え♡ サイクリングスタート!

いくら小さな島とはいえ、坂道が多い小浜島。「一周したら明日筋肉痛だな......(ひ弱なアラサー)」と覚悟していたのですが、宿泊先の「ホテルニラカナイ小浜島」 で貸してくれたのは、なんと電動自転車! やったー!

実は、電動自転車に乗るのは初体験だったのですが、乗ってみてびっくり! 走り出す時に、誰かが背中を「ふわっ」と優しく押してくれているような感覚なんです。そして、一漕ぎ一漕ぎが軽い軽い!! どこまででも行けそうだー!(行ってきまーす!)

ホテルの広〜い敷地を出たら、目指すはシュガーロード! アクティビティデスクでもらった地図を見て道を確認していると......

なんと子ヤギさんたちのお出迎え!?(めんそーれ!)

草をモグモグしながらこっちに近づいてきました。

自転車越しにこっちを見つめてくる子ヤギさん......可愛すぎるよ〜♡ 小浜島をサイクリングしていると、たくさんのヤギに出会うことができました。

沖縄ではヤギを食べる文化があるので「もしや、この子たちも......」と思ったのですが、どうやら小浜島のヤギは除草目的で飼われているそう。(よかった......)

ヤギさんたち、お仕事中だったんですね。一本道が気持ちいい! サトウキビ揺れるシュガーロード

電動自転車でスイスイ〜♪ 5分ほどでシュガーロードに到着!

約1kmにわたって伸びる一本道と、その両脇に広がるサトウキビ畑。道の途中から坂道になっていて、ここから見ると、まるで道が空まで続いているかのよう。

風に揺れるサトウキビ......ああ聞こえます......ざわわ、ざわわ、ざわわ〜♪ いかんいかん、あまりの絶景に途中から歌ってしまっていました。

サトウキビ畑と私と相棒(自転車)、そして奥には青い海と空の素敵なショットが撮れました!(大満足)

放牧されている牛さんも発見! 皆のびのびしていて、見ているだけで癒されるなぁ。

シュガーロードの途中にある一本松。名前の通りただ一本、そこに立っているのが印象的で、存在感抜群です! 昔は恋人たちの待ち合わせ場所だったとか。 「今夜、一本松で会おう」ってことですかね?? 夜になると一本松の上に満天の星空が広がっていることを考えると......ロマンチックすぎないか、それ!

妄想してると日が暮れそうなので、先を急ぎます。ちなみに意外とアップダウンの激しいシュガーロードですが、相棒のおかげで楽々でした。心強過ぎます!

◆シュガーロード

住所:沖縄県八重山郡竹富町小浜『ちゅらさん』のロケ地・こはぐら荘へ!

次に向かったのは、シュガーロードを抜けた先の小浜集落にある、民宿・こはぐら荘こと大盛家住宅。『ちゅらさん』の舞台になった民家です。大正時代に建築され、伝統的な沖縄の民家がそのまま残る場所として、国の登録有形文化財に指定されています。

一般の方が住んでいる民家なので中の見学はできませんが、外観は撮影OKとのこと。サンゴの石垣に、シーサーがあしらわれた赤瓦の屋根、そして'ヒンプン'と呼ばれる、沖縄独特の目隠しの石の塀は、魔除けの意味もあるそう。まさに沖縄のお家って感じでフォトジェニックです。ただ、とても狭く車やバスがよく通る道なので、気をつけてくださいね。◆こはぐら荘

住所:沖縄県八重山郡竹富町小浜島を一望! 島人おすすめの西大岳

お次は出発前にアクティビティデスクでおすすめされた西大岳(にしうふだき)に向かいます。近くの大岳(うふだき)は有名ですが、こちらは島人(しまんちゅ)に人気の隠れた絶景スポットなんだそう! 期待が高まります。

しかし、目の前に立ちふさがる約100段の階段......ここはアシストないのかな?(甘えすぎ)

そして登った先には......

わーーー!!!!

思わず「やったー!」と声に出してしまうほどの大パノラマが広がっていました!(登ってよかった!)

手前に見えるのは、数百羽(!)の野うさぎが生息しているという嘉弥真島(かやまじま)。その奥には竹富島、石垣島が見え、右手には黒島が見えます。

そして反対側には西表島が! 大きい......。

それもそのはず、小浜島の大きさが約8 km²なのに対して、西表島の大きさは約290 km²! 約36倍なのです。

ここから島々を見渡していると、どの島も行ってみたくなってしまいます。さすが八重山諸島のへそ!

赤瓦の屋根をもつ東屋は、日よけになって休憩するのに丁度いい♪

ジョギングのひと休みに来たという島人の方に、『ちゅらさん』放映を記念して立てられたという「ちゅらさんの碑」と写真を撮っていただきました。こんな絶景を見ながらのんびりできるなんて、島人が羨ましい〜!

◆西大岳(にしうふだけ)

住所:沖縄県八重山郡竹富町小浜島大岳の西側マングローブ林で深呼吸

次に向かったのは、島の西部にあるマングローブ群落地! 上の写真、よーく見ると、たくさんのマングローブが生い茂っています。細い道を恐る恐る進んで行くと......

ヒルギ林(沖縄の言葉でマングローブの意味)に到着! 思いがけず、こんなに近くでマングローブが見られるなんて感激です。マングローブはたくさんの酸素をつくってくれるそうなので、ここでは新鮮な酸素を吸い放題! たくさん深呼吸しましょう!

足元へと視線を落とすと、無数の貝が! 小さな貝から大きな貝まで、とにかくたくさんいてびっくり。踏まないように気をつけないと。

マングローブの根っこがタコ足みたい! この形の根っこは「支柱根(しちゅうこん)」といってヤエヤマヒルギの仲間だけだそう。地に足がたくさんついているから、台風にも強そうですね! 「私も地に足をつけて生きていこう!」と、悟ったのでした(ありがとうマングローブ先輩)。

◆ヒルギ自生区・石長田海岸

住所:沖縄県八重山郡竹富町小浜島小浜ハイウェイからゴールの細崎へ!

日も傾いてきて、迫りくる自転車の返却時間......。新鮮な酸素を取り込んだので、最後の目的地、島の最西端の細崎(くばさき)の浜に向かいます。

細崎に向かうまっすぐな道は、小浜ハイウェイというそう。この道、普通の自転車だったら永遠に感じるほど長く(2kmほどだけど)、アップダウンもあるので、島の人が心配して「大丈夫? 細崎まで乗せて行こうか?」と声をかけてくれました(優しいなぁ)。

しかし、ここでも相棒がフルパワーで頑張ってくれたので、気持ちよく走ることができました!(もう連れて帰りたい)

細崎(くばさき)の浜に到着!(ゴール!)

すぐ目の前には西表島の島影が! 小浜島と西表島の間に通るヨナラ水道は、約2万年前の氷河期の河谷跡が、海面上昇によって海峡となったものだそうで、マンタが回遊することでも有名です。

以前、沖縄本島の美ら海水族館でマンタを見たことがあるのですが、泳ぐ姿がとっても優雅なんですよね〜! マンタに会えるツアーに参加すれば遭遇率も高いらしいので、次はチャレンジしたいな〜!

黄金色にキラキラ輝く水面はまるで光の道。名残惜しいけど、そろそろ出発しなきゃ。

夕日に照らされるサトウキビ畑の道をホテルまで走っていると、子どものころ、夏休みに遊びに行ったおばあちゃんの田舎を思い出しました。

ほっぺを夕焼け色に染めながら田んぼを走り、トンボとりに夢中になって「まだ帰りたくない!」と駄々をこねて......この道を走っていると、その時の気持ちをなぜか思い出します。

初めて来たはずなのに、どこか懐かしく安心する......。「帰りたくない」って気持ちもおんなじだ(笑)

ホテルのゲート前で見た夕日はとてもあたたかく、やさしい光を放ち「また明日ね」と言ってくれているようです。

◆細崎(くばさき)の浜

住所:沖縄県八重山郡竹富町小浜島小浜島一周を終えて

「ホテルニラカナイ小浜島」の支配人、氏江(うじえ)さんに、小浜島の魅力を聞いた時、「何もない、ところです」と言われ「??!!」となっていたのですが、島をのんびり一周してみてその意味がわかりました。

確かに、小浜島には観光名所的な場所はなく、あるのは美しい自然だけ。だけど普段、物と人と仕事にあふれている都会で暮らしていると、「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」と、ついつい予定を詰め込んで、充実しているような気になってしまいます。

時にはこうやって自然に耳を傾けたり、ただ深呼吸したり、お昼寝をしたり、あてもなくお散歩したり、海をぼーっと眺めたりする時間も大切なのかもしれません。

小浜島の自然にふれると、不思議と頭がクリアになって、心もデトックスできたみたいに新しい気持ちになれました。何もないようで、いろいろなことに気づかせてくれる、それが「何もない小浜島」の魅力なのかもしれませんね。<◾島チャリ(レンタサイクル)>

住所:沖縄県八重山郡竹富町小浜東表2954 ホテルニラカナイ小浜島

時間:8:00~18:00

料金:2時間1,600円、4時間2,200円

予約方法:アクティビティデスクにて要予約(当日可)

URL:https://resort-kohamajima.jp/activity/?activity-14ライター:鈴木サラサ

協力:沖縄県・(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

ざわわな島時間を感じる♪ 小浜島一周サイクリングで見つけた「なにもない」ことの本当の魅力

-

2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( その他離島 )

西表島の人気No.1ツアー「マリユドゥ&カンピレーの滝へ ジャングルを歩こう」をレポート!

'日本最後の秘境'といわれる西表島では、さまざまなアクティビティが充実! 前々回の記事では、マングローブが生い茂る川をクルーズしながらめぐる「ホテルニラカナイ西表島」のクーラ川カヤック&トレッキングツアー、前回の記事 では夜行性の珍しい動物や、島固有の植物などに出会える同ホテルの「夜のジャングル探検」をご紹介しました。

そして今回は、常時30種類以上のアクティビティを開催する「ホテルニラカナイ西表島」のツアーの中でも、人気No.1を誇る「マリユドゥ&カンピレーの滝へ ジャングルを歩こう」に参加してきました!目次

マリユドゥ&カンピレーの滝って?

(引用元:https://nirakanai-iriomotejima.jp/iriomoteisland/)

沖縄県の中では本島に次いで2番目に大きな西表島は、島の約9割がジャングル。貴重な動植物を保護する観点から幹線道路は島の一部しか開通しておらず、船やトレッキングでしか立ち入ることができないエリアがたくさんあります。

マリユドゥの滝とカンピレーの滝も、車で行くことはできません。沖縄県最長の浦内川の河口から遊覧船に乗ってジャングルの入口にアクセスし、そこからトレッキングするとたどり着くことができます。

ツアーは寄り道せずに歩けば往復3時間でめぐることができ、遊覧船でのクルーズ+歩きやすい山道のトレッキングのため、初心者でも安心の内容。今回のツアーはガイドさんが丁寧に案内してくれるため、所要時間約5時間30分となっています。初心者でもラクラクのコースで安心! 装備はレンタルしてくれるので手ぶらでOK

ツアーは毎日10:10~15:40の時間で開催。料金にはお弁当、お茶500ml、リュック(非防水)、長靴、カッパ(雨天時)、タオルが含まれているため、山を歩きやすい長袖&長ズボンの服装さえ準備すればOKです。

準備ができたらツアー参加者とともに、車で出発します。

遊覧船でリアルジャングルクルーズ体験

ホテルから車で10分ほど走ると、浦内川河口にある船着き場に到着。こちらから遊覧船に乗り、上流の船着き場・ジャングルの入口に向かいます!

ジャングルの入口までは、遊覧船で所要時間30分ほど。船頭さんはガイドも兼ねており、片道約8kmの道中、マングローブをはじめとした西表島の希少な動植物や生態系について、うんちくを交えて紹介してくれます。

出発するとすぐに、川の両脇にマングローブの原生林が出現! 沖縄県最長の浦内川では、西表島に生い茂るマングローブ7種のうち、3種を見ることができます。

こちらはヤエヤマヒルギというマングローブ。塩分に強いことから、海に近い川の河口付近や、海岸付近に生息していることが多いのだそう。

こちらはオヒルギというマングローブ。人の膝のようにカクカク折れ曲がった根っこが、地面からボコボコ出現している「屈曲膝根(くっきょくしっこん)」が特徴的です。

遊覧の途中には、わずか50年ほど前まで人が住んでいたという、稲葉集落の跡地にも接近。ガイドさんの解説によると、今でもそこに上陸すると、瓶やガラスなど、人が住んでいた形跡を見つけることができるのだそう。

遊覧船を降りたら、いよいよトレッキングスタート!

遊覧船で浦内川上流の船着き場に着いたら、片道約2.2km、高低差約80mのジャングルを歩いてマリユドゥの滝とカンピレーの滝を目指します。

歩き始めてすぐに、木の上にある大きな巣を発見! 「スズメバチの巣!?」と、参加者たちは驚きを隠せない様子でしたが、ガイドさんによると、シロアリが作り上げた巣とのこと。全長30cmほどあり、これだけ大きく立派なアリの巣は珍しいのだそう。幸先のいいスタートです!

西表島は水が豊かなため、山道には川や小さな滝などがたくさんあります。

青々とした緑の中に、清らかな川のせせらぎが聞こえてきます。

空気もみずみずしく澄んでいて、身も心も癒されます。

ガイドさんが丁寧にレクチャー! 珍しい動植物について知る☆

ジャングルを進んでいくと、熱帯ならではの植物がたくさん! しかし、西表島初心者にとっては、わからないものだらけです。

このツアーでは、専属のガイドさんが丁寧に、西表島ならではの珍しい動植物についてレクチャーしてくれるので、初めての人でも楽しめます。わからないことも質問すると答えてくださるので、探検のしがいがありますね。

たとえばこの大木は、オキナワウラジロガシというブナ科コナラ属の常緑高木。日本一大きなドングリを実らせるのだそう。

こちらは木の幹に直接実がなる、ギランイヌビワという常緑高木。熱帯の植物は、このように実を幹からつける種類が多いのだとか。イチジクみたいな甘い香りで、虫たちを誘っているようです。

根っこの形に驚き! 神秘の木「サキシマスオウノキ」

そして一番びっくりしたのが、根っこが板状になり、グネグネと曲がりくねっているサキシマスオウノキ。熱帯や亜熱帯に生息する木で、国の天然記念物にも指定されているそう。

この根っこは「板根(ばんこん)」といい、土壌が浅い土地でも木を支えられるように根っこが進化したといわれています。なんとも神秘的......!可愛らしいトカゲたちにもたくさん遭遇!

雨上がりだったこともあり、道中ではたくさんのトカゲたちに出会いました。

真緑のものから、茶色っぽいもの、目の大きなものや、つぶらな瞳のものまで、いろいろな種類のトカゲたちを見ることができました。

リュウキュウイノシシの足跡も発見!

また、トレッキングの途中では、沖縄地方にしか生息しないといわれるリュウキュウイノシシの足跡も発見!

本島に生息するニホンイノシシに比べて小型だそうで、足跡も少し小さく、可愛らしいサイズでした。

ついにマリユドゥの滝に到着!

ガイドさんの解説を聞きながら、のんびり1時間半ほどトレッキングすると、ついにマリユドゥの滝が見える展望台に到着!

マリユドゥのマリは「丸い」、ユドゥは「淀み」という意味。日本の滝百選にも選ばれているというだけあり、その姿は壮大です。浦内川遊歩道にある展望台からの眺めは絶景! 雨が降った次の日ということもあり、水の量が多めで迫力満点&自然のパワーをいただける滝だと感じました。

マリユドゥの滝から徒歩15分! 次なる目的地はカンピレーの滝♪

マリユドゥの滝が見える展望台から、さらに15分ほど歩くとカンピレーの滝に到着。

カンピレーとは「神の座」を意味するそう。その名の通り、水の落下が激しく迫力がある滝というよりは、雄大で荘厳な滝といった感じ。

全長約200mにわたってゆるやかな傾斜がいくつも続き、ひとつひとつの落差は小さいのですが、一番上から下までの滝の高低差は沖縄最大の約20mを誇ります。

カンピレーの滝に到着したら、待ちに待ったランチタイム! カンピレーの滝を大パノラマで眺められる、岩場でお弁当をいただきました。

ホテルで用意してくださったお弁当は、から揚げやミートボール、フルーツなどのほか、ごはんの上に豚肉の炒め物ものっていて、ボリューム満点! 山登り後の疲れた体に、エネルギーがチャージされていきます。

お昼ご飯を食べたら来た道を通って、遊覧船に乗って浦内川河口まで戻っていきます。行きは初めてのトレッキングで緊張していましたが、帰りは慣れてきたのかスイスイ歩くことができました。大地のパワーを全身に浴びて、気持ちのいい疲労感でツアーを終えました。

遊覧船クルーズとトレッキングがセットになって、西表島の魅力を存分に楽しめるこちらのツアー。初心者でも気軽に参加できるので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

【マリユドゥ&カンピレーの滝へ ジャングルを歩こう】

時間:10:10~15:40(所要約5時間30分)

催行人数:●名~

対象年齢:3歳以上

料金:大人¥8,700 子ども¥6,500 幼児¥3,300(お弁当、お茶、リュック(非防水)、カッパ(雨天時)、タオル付き)

集合場所:沖縄県八重山郡竹富町字上原2-2ホテルニラカナイ西表島

予約方法:電話0980-85-7011(ホテルアクティビティデスク)にて、10:00~16:00の間に受付

URL:https://nirakanai-iriomotejima.jp/activity/

その他:山を歩きやすい服装、長袖長ズボン推奨

ライター:なか りほ

協力:沖縄県・(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

西表島の人気No.1ツアー「マリユドゥ&カンピレーの滝へ ジャングルを歩こう」をレポート!

-

2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( その他離島 )

人骨も散らばる⁉ 鍾乳洞散策!「ヤジヤーガマ」で久米島の歴史を学ぶ

沖縄は海などの美しい自然だけにとどまらず、独特の文化や歴史が魅力的な場所でもあります。

その昔、1429~1879年の450年間、沖縄は日本の南西諸島に存在した琉球王国でした。当時の日本は、中国をはじめ東南アジアや朝鮮などと盛んに貿易を行っており、なかでも久米島は寄港地として栄えていました。

久米島には、未だに琉球時代の歴史の面影が残る「ヤジヤーガマ」という鍾乳洞があります。一体どんな場所なのか、実際に足を運んでみることにしました。「ヤジヤーガマ」ってどんなところ?

ヤジヤーガマは全長800mある久米島で最大級の鍾乳洞で、第二次世界大戦時には避難壕としても使われていました。「ヤジヤー」は地名、「ガマ」には洞窟という意味があります。

今回私は初心者でも参加しやすい約500mのコースを体験することにしました。

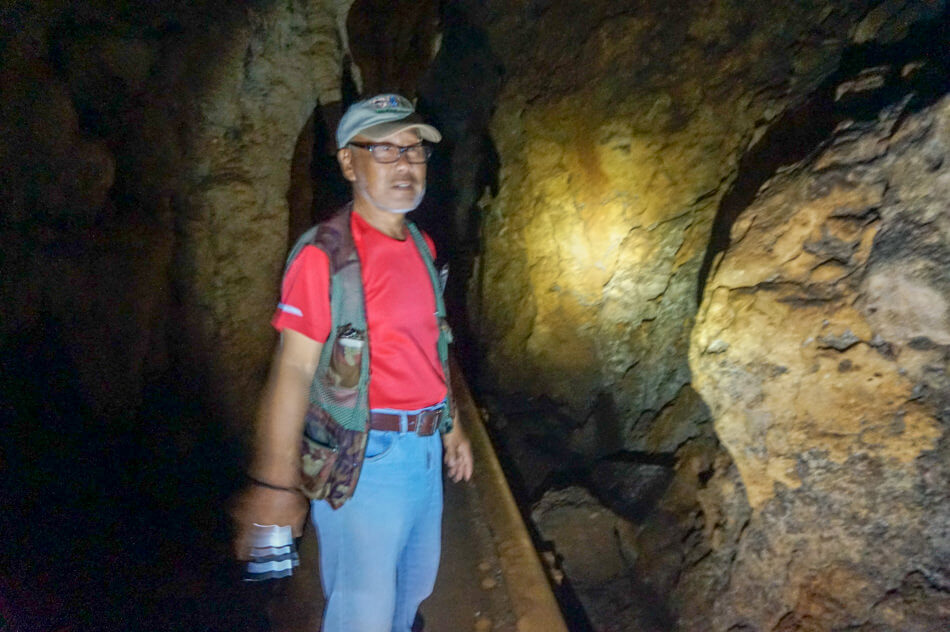

案内してくれたのは、ガイド歴約15年の保久村(ほくむら)さん。本職は農家さんで、季節ごとに島らっきょう、ドラゴンフルーツ、マンゴーなどを育てているのだそう。

耳元で囁くような小さな声で、これからお化け屋敷にでも向かうかのような独特な語り口です。

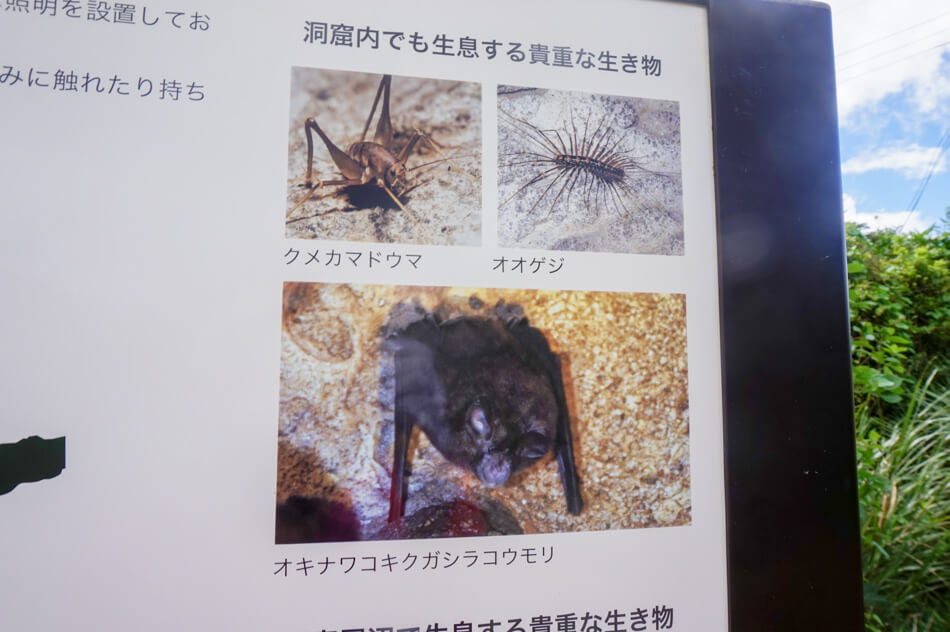

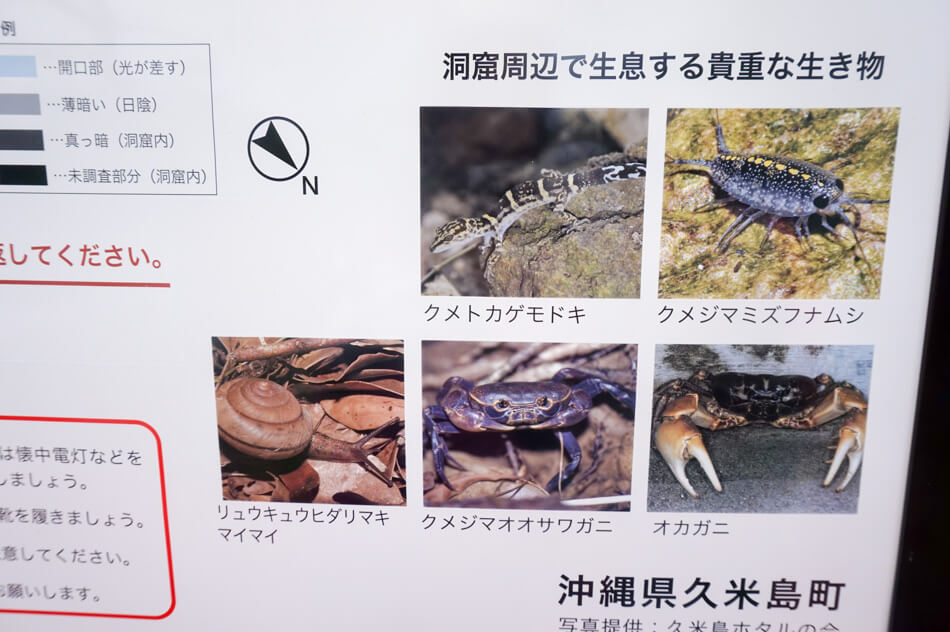

洞窟内ではオキナワコキクガシラコウモリのほか、クメカマドウマやオオゲジという足の長い虫、

そして、ヘビに足が生えたようなクメトカゲモドキや、名前の通りフナムシに似ているクメジマミズフナムシにも運がよければ(?)出会えるのだとか。幸いどれも無毒だそうです。(ただし触るとかぶれることがあるので注意!)

あなたも物知り博士に! 歴史や自然も学べる探検コース

保久村さんの後に続いて、いざヤジヤーガマへ!

まず目に飛び込んできたのは、階段下にジャングルのように生い茂る植物。鍾乳洞のイメージとはだいぶかけ離れているけれど、本当にこの奥にあるの......?

半信半疑になりながらも、ヘルメットと懐中電灯、軍手を装備し、準備OK!

最初に保久村さんが手にしたのは、サトイモ科のクワズイモ。

茎の汁を触ると手がかぶれ、根の黒いところは食べると死んでしまう有毒植物なのだそう......! ところが周囲の二酸化炭素を酸素に変える能力がほかの植物よりも高いことから、人気の観葉植物なんです。

島特有の植物の話を聞きながら歩いていると、ようやく石が散乱する洞窟らしい場所が見えてきました。

地面に転がっていたこの白い石は、死滅したサンゴや貝などが蓄積した「隆起石灰岩」です。

つまり太古の昔、このあたり一帯は海の底だったということ。エジプトのスフィンクスも同じ隆起石灰岩でできています。

年月を経て色が黒くなるとセメントの原料となり、さらには大理石へと進化を遂げるものもあるといいます。素人目には全く見分けがつきませんでしたが、このあたりにも大理石が転がっているのだそう。

階段を降りて歩いてきただけでも、上を見上げると地上からかなり深く、かつてここが海の底だったことが想像できます。

さぁ、ついに鍾乳洞の中へ!「自分の足元は自分で確保してください。気持ち悪くなったら必ず言ってくださいね」と、保久村さん。

気持ち悪くなることなんてあるの......? と少し不安に感じながらも、保久村さんの後についていくことにしました。灯りを消せば真っ暗闇。静寂の鍾乳洞で見つけたものとは?

一般的に鍾乳洞というと気温が低くて寒いイメージですが、さすが沖縄! 半袖でも全く寒くありません。

懐中電灯の灯りだけを頼りに進んでいくと、天井からつらら状に垂れ下がる「つらら石」があちこちに現れます。

つらら石は2cmほどの長さができるのに約2500年もかかるのだそう。普通の石に比べて体積が大きく、重さ1トン以上はあるのではないかと保久村さんは推測します。

地面に倒れているのは天井からちぎれ落ちてしまったつらら石。

「歩いているときに落ちてきたら怖いですね」と、私が言うと「そうなったら人のことを考えずに逃げなあかん(笑)」と、冗談を言う保久村さん。

暗闇の中のため、その冗談すらも少し怖く感じます。

身長156cmの私の頭上すれすれまで伸びたつらら石。ぶつからないよう、時折体を屈めながら進みます。

つらら石に注意を配っていると、突然目の前をバサバサと横切る音が......。

「うわぁっ! 何かが飛んでる!」

そう慌てる私に「コウモリだな。台風前だからいつもより騒がしい」と、冷静に答える保久村さん。その後も何度か飛び交っているのがわかり、急にモンスターハンターゲームのような不気味な雰囲気に。

天井を見上げると、クメカマドウマを発見。クメカマドウマはコウモリの糞をエサとしており、目の形はあるものの視力はゼロという珍しい性質をもっています。

つらら石から雫が垂れているのは、まだつらら石が成長している証。

試しに舐めてみたのですが、味は無味でした。

足元にあるのは、タケノコ上に伸びた「石筍(せきじゅん)」。

天井の水滴から析出した物質が床面に蓄積したもので、デコボコと歪な形をしています。

暗闇にだんだんと目が慣れてきたころ「懐中電灯を消してごらん」と、保久村さん。言われるがままに消してみると......

真っ暗。

そばにいるはずの保久村さんの姿も見えず、恐怖でしかありません。

もし懐中電灯がなければ、私は誰かに発見されるまでこの洞窟から外に出られない......。

すぐさま懐中電灯のスイッチをONにして歩き進むと、見えてきたのはキラキラと輝く「方解石」です。

鉱物の一種で、水晶のようなきらめきがあり、とても神秘的でした。

ほとんど舗装されていない道でしたが、ここからは雨水が流れ込んだ川の上に橋がかけられています。

鍾乳洞は今も雨水に侵食され、穴を広げているのだそう。長い年月をかけて広がっている、自然の威力の凄まじさを感じます。

そして、ついにゴールの500m地点にやってきました!

太陽の光が見えると警戒心が解き放たれ、安堵の気持ちに包まれました。

この上には、サトウキビ畑が広がっているそうですが、土の中はご覧の通り岩盤だらけで保水力がなく、サトウキビはすぐに枯れてしまうのだとか。

隣に目をやると衝撃の光景が......!

なんとそこには本物の人骨が......。緑色に見えるのはカビが生えて変色したものです。

聞くと、琉球時代は王族や士族以外の者が墓を持つことは原則として禁じられていたため、庶民は遺体を風にさらす風葬墓(ふうそうばか)の習慣があったといいます。

雨水が流れるよう、上下に穴を開けたカメに遺体を入れ、骨になるまでおよそ10年間。少しでも日の当たるところへとの思いで置かれたカメですが、その後、台風などの被害でひっくり返り、散らばった骨が今もこうして残っているのです。

なぜここまで残っているのかというと、本州には酸性の火山岩が多く、ものを腐らせやすいのに対し、久米島には石灰岩が多いので、化石として残りやすいのです。

※通常人骨は撮影不可ですが、今回は取材のため許可をいただきました

写真は実際に住民や日本兵の避難壕として使われていたガマの一部です。

さらに500m先では、1万6000年前のウルム氷河期の生後6ヵ月の子どもの骨が発見されたといいます。このあたりは縄文時代や旧石器時代の骨が発見されることが非常に多いのだそう。久米島の文化や歴史を堪能できるヤジヤーガマへ行ってみよう!

同じルートを戻り、再びスタート地点へ戻ってきました。

ヤジヤーガマは、単なる鍾乳洞ではなく、古来の久米島の歴史を深く学べる場所でした。人によっては苦手な方もいるかもしれませんが、文化や歴史を知ることで、さらに久米島の奥深さを知るきっかけにもなると思います。皆さんもヤジヤーガマで洞窟探検をしてみてはいかがでしょうか。■ヤジヤーガマ散策(洞窟探索と島の歴史)

所要時間:2時間

催行人数:2名~

対象年齢:小学生以上

料金:4,000円(ヘッドライトor懐中電灯とヘルメットのレンタル代金含む)

集合場所:ヤジヤーガマ駐車場

予約方法:久米島町観光協会(民泊事業部)電話/098-851-7973 受付時間/平日午前9時〜17時

URL:http://www.kanko-kumejima.com/archives/11421

その他:動きやすく濡れてもいい服装、スニーカー、日焼け・熱射病対策ができるもの(冬季は防寒対策ができるもの)、簡易カッパ、タオルなどを持参文・写真 / 五十川ルリ子(@ruricocoa )

協力:沖縄県・(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

人骨も散らばる⁉ 鍾乳洞散策!「ヤジヤーガマ」で久米島の歴史を学ぶ

-

【沖縄の音を訪ねて】久米島唯一の職人に教わる「三線」の演奏体験

-

島の人とのふれあいが、忘れられない旅をつくる。沖縄・久米島のホームビジット体験

-

ざわわな島時間を感じる♪ 小浜島一周サイクリングで見つけた「なにもない」ことの本当の魅力

-

西表島の人気No.1ツアー「マリユドゥ&カンピレーの滝へ ジャングルを歩こう」をレポート!

-

人骨も散らばる⁉ 鍾乳洞散策!「ヤジヤーガマ」で久米島の歴史を学ぶ